伝統的工芸品とは?

「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められており、下記の要件が必要と規定されています。

- 主として日常生活で使われるもの

- 製造過程の主要部分が手作り

- 伝統的技術または技法によって製造(およそ100年以上の継続)

- 伝統的に使用されてきた原材料(およそ100年以上の継続)

- 一定の地域で産地を形成(10企業以上または30人以上を想定)

(平成21年4月現在、経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」は全国に211品目あります。)

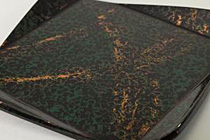

津軽塗 —青森県

津軽塗は、「japan」と表される日本の漆器の中で、最も重厚な漆器といえます。幾度もの漆を塗り重ねては、研磨し、何十にも塗られた様々な色合いの漆がミルフィーユのように顔をだすのです。木地には、日本三大美林の一つであるヒバが用いられています。時間と手間を惜しまない作業は、雪国ならではの実直で粘り強い津軽人の気質が表れているのです。873年には、ウィーン万国博覧会に「津軽塗」が出品しており、古くから国際的に評価を得ています。

秋田杉桶樽 –秋田県

天然秋田杉は、年輪が揃っていて木目が細かく、美しく、香りが良い上に、伸び縮みが少ないため狂いが生じにくい等、優れた特性を持っています。秋田杉桶樽の木の温もりは、生活に潤いと豊かさを与えてくれます。

大館曲げわっぱ —秋田県

大館曲げわっぱは、きこりが杉柾で曲物の器を作ったことに始まったとされています。天然秋田杉の柾目と香りが冴え、木目はまっすぐで弾力に富んでいます。軽さと、明るく優美な木目が生かされた製品には、シンプルな味わいと気品があります。

樺細工 –秋田県

樺細工は、18世紀末に、佐竹北家により、秋田県北部の阿仁地方から角館に技法が伝えられたのが始まりとされています。ヤマザクラの木の皮を用いて作られる、国内では他に見ることのできないものです。木の皮の種類には、あめ皮、ちらし皮、ひび皮等12種類程あり、用途に応じて使い分けられています。仕上げられた作品に同一のものはありません。

川連漆器 –秋田県

川連漆器は、1200年頃、武士の内職として武具の漆塗りから始まったといわれています。赤と黒の漆に、金の装飾。美しい装飾が施され、武士は力を示すため、また、文化を遊ぶため、漆を施していました。今も確かにその遊び心や伝統、技術が受け継がれ、色も形もさまざまな作品が魅せられています。

岩谷堂箪笥 –岩手県

岩谷堂箪笥は、平泉文化の伝統を引き継いだその質実剛健な造りと、鮮やかな彫金の技術により古くから高い評価を受けています。彫金は、手打金具といい、平らな鉄板を裏から一つ一つ金槌を打ち込んでデザインを作り上げています。

また、引き出し内部には桐が使われ、気候による狂いの少ない桐の材質が大切なものを永く守り続けます。東日本大震災で、津波により流された岩谷堂箪笥が陸に漂着したときも、中を空けると全く海水が入り込んでいなく、岩谷堂箪笥の堅牢さが表されていました。

南部鉄器 –岩手県

南部鉄器の発祥は、茶の湯が始まりといわれています。文化に関心の高かった南部藩主が、京都から有数の釜師を呼びよせ、茶道の湯釜などを作らせたことから、南部鉄器は美術品にまで昇華しました。また、鉄瓶を1つ作るには、一から土で型を作ります。型は、おおかた鉄瓶を1つ作ると壊れてしまうため、一つ一つがまさに手仕事なのです。しかし、世代を繋いで使えるその頑丈さは、今や茶の湯だけでなく、世界から愛される所以となっています。

天童将棋駒 –山形県

江戸時代後期に、この地方を治めていた織田藩が財政に苦しんでいた時に、それを救済するために下級武士に駒作りの内職を勧めたことが始まりです。ホウノキ、ハクウンボク、イタヤカエデ、マユミ、ツゲ等の木地に天然の漆を用いて文字を書きますが、高級品は本ツゲに字を彫り、そこに漆を盛り上げて作られます。全国の将棋駒の生産量の95%以上を生産しています。

山形鋳物 –山形県

山形鋳物は、1100年頃、高い鋳物の技術を持った職人が集められ、その生産地は「鋼町」と名付けられた程です。その技術に加え、足踏み式の“たたら”が考案され、一度に多くの風を送り込むことで高温状態をつくり出し、鐘や灯籠などを大型鋳造品を生産、一大産地となりました。日露戦争の砲弾製造の際、日本全国の鋳物職人が集められ、山形鋳物の職人の技術が群を抜いて優れていたことは、逸話として残っています。

山形仏壇 –山形県

江戸時代中期、紅花等を取引するようになったことから、京都方面からの人の行き来が多くなり、京都から仏壇、仏具作りの文化が入ってきました。そうした環境から、江戸で彫刻技術を学んだ職人が、欄間、仏具等の彫刻を仕事とするようになりました。伝統ある仏壇産地としては、最も北にあり、仏壇は堅牢で、荘厳さの中にも木の温もりがあります。

鳴子漆器 –宮城県

江戸時代の初期に、現在の宮城県鳴子町にあたる地域を支配していた領主が、地元の漆器職人と蒔絵職人を京都に修行にやって、鳴子漆器の振興を図ったとされています。伝統的な「塗立て(ぬりたて)」技術による製品には、しっとりとした美しさがあります。

宮城伝統こけし –宮城県

この愛らしいお顔、日本の古き良き華やかさを持つ色合いを見ると、誰しもがほっとするのではないでしょうか。宮城伝統こけしは、もともと子どもを授かった時に差しあげるお祝い品でした。そのなごりか、現在でも子どものおもちゃとして作られ、遊ばれています。また、作られた土地や、顔、体の装飾などから、10種類以上もの分類に分けられます。それぞれ異なるお顔を見比べるのもこけしの楽しみ方の一つです。

会津本郷焼 –福島県

会津本郷焼が作られる福島県会津は、夏は気温が高く、冬は豪雪となる厳しい自然に囲まれています。そのため、美味しいお米や漆も盛んであり、都市から離れていながらも文化が育くまれている土地です。また、会津本郷は、良質な粘土にも恵まれており、優れた作家が住み着き作陶活動をしています。ゆったりとした生活と文化が共存した、その暮らしが焼き物の自由な作風に表れています。

益子焼 –栃木県

陶器の産地として海外にもその名を知られる益子。益子焼は、伝統的な土地の素材である陶土と、釉薬(ゆうやく)等の技術が結び付いて生まれた、落ち着いた艶のある素朴な焼き物です。「土もの」特有の泥臭さや、自然の趣きがあり、使い方次第で使いみちが広がります

伊勢崎絣 –群馬県

明治から昭和にかけて日本女性に愛された伊勢崎の織物。伝統の技法が生み出す風合いと、従来の絣のイメージを打ち破る新鮮な色使い、そして繊細な文様が特徴です。